IL

PELLEGRINO DI

CIVATE

Casa

dell’Accoglienza

di Carlo Castagna

Estratto a cura della redazione

La prima edificazione del monastero di San Pietro al Monte sul pendio scosceso del Pedale, nella seconda metà dell’VIII secolo, non dava origine soltanto a quel complesso monastico che nella storia, da allora a oggi, si conobbe sotto il nome di Monastero prima di San Pietro e poi di San Pietro e Calocero di Civate. Infatti, essa determinò come sua conseguenza la realizzazione successiva di diversi oratori ed edifici di complemento funzionale e d’appoggio al monastero stesso, tra cui xenodochia o hospitia d’accoglienza e cura, destinati ai numerosi pellegrini e visitatori dello stesso complesso monastico.

Il

primo di questi particolari edifici d’appoggio sorse a debita

distanza dal primitivo insediamento, sulla bassa collina

verdeggiante, alle pendici del poggio del monte Pedale su cui

s’affaccia ancora oggi, mirabilmente, la splendida basilica di San

Pietro al Monte. La collina, discretamente boscosa, ancora oggi è

denominata Scola, derivando il toponimo millenario proprio dalla

presenza di una schola,

confraternita di disciplinati laici che ne curò la manutenzione nel

tempo. Si trattava di una costruzione rustica di discrete dimensioni,

con annesso un piccolo luogo di culto a oratorio

destinato alle pratiche religiose degli ospiti temporanei.

Di

esso oggi ancora rimane qualche traccia di muratura fra le poche

abitazioni rustiche e l’oratorio di S. Maria, poi di S. Rocco,

completamente trasformato nel XX secolo.

A

Civate v’è traccia sicura di almeno due hospitali.

Il più noto fu certamente il Pellegrino, sorto a partire già dal IX secolo, xenodochium adibito a ricovero gratuito per ospiti di vario genere. Fungeva pure da hospitale, a supporto dei viandanti, ma soprattutto dei devoti che, percorrendo da nord le derivazioni germaniche della Via Francigena, diretti a Roma dal centro Europa o provenendo da oriente per Campostela, sostavano presso l’antica abbazia di San Pietro e Calocero, venerando poi le sacre reliquie più antiche sul monte.

Nella

più antica ala settentrionale dell’edificio, o almeno la metà che

ne rimane oggi, si apre il portone d’ingresso, in semplice legno

massiccio, che s’affaccia sull’antica glarea strata

romana,

l’unica strada che allora, salendo dall’antica clavis

del ponte romano collocato sul Rio Torto, immetteva nel borgo murato.

Il

portone stesso non ha alcun segno distintivo,

neppure

stipiti in ghiandone o architrave con stemma distintivo. Ricorda i

semplici portoni delle contigue case contadine “a corte” della

zona. E infatti introduce a un passaggio sopra cui si trovano le

salae

pictae in

cui un tempo si aprivano solo strette finestrelle a sesto acuto. A

fianco del passaggio in lieve salita e acciottolato, si apre sulla

sinistra una stalla. Sulla destra del passaggio un altro ambiente ora

è stato trasformato in servizi. Precede il cortile un basso

porticato sostenuto da due colonne diseguali, realizzate con

materiale edilizio di recupero di costruzioni molto più antiche.

Segue

il grande salone “a

giorno” con camino.

|

|

Il

piano superiore è

composto da un ampio salone con due finestre che si aprono sul

cortile e le tracce della presenza, un tempo, di un camino. Scendendo

due gradini si accede a un ambiente più angusto sulla cui limitata

parete meridionale si ritrova ancora un’immagine di Sant’Agata

accanto a una Santa Barbara. Da qui si accede alle due meravigliose

salae

pictae. Le

due salae

sono

un’esplosione di colori in cui si svolgono due cicli d’affreschi

cortesi e di caccia, tra festoni, nastri, stemmi nobiliari dei

Visconti

e

dei De

Madiis con

simbologie sacre da cui si evince il costante riferimento alla corte

visconteo sforzesca. Si potrebbe presumere che la grande sala con

camino servisse da dormitorio comune, mentre le salae

pictae fossero

riservate agli ospiti di riguardo.

Ora

il Pellegrino

è

affidato alla preziosa cura, manutenzione, tutela e promozione

culturale offerta dai giovani dell’Associazione Luce Nascosta.

Uno

xenodochium,

meno conosciuto, è appena accennato in località Pozzo. Collocato in

cima all’erta, probabilmente aveva sostituito un’antica taberna

romana, semplice osteria senza pretese presso cui viaggiatori e

carrettieri, sudati e affaticati dalla salita impegnativa, sostavano

volentieri per bere un potus,

un bel bicchiere di vino denso e resinoso.

L’edificio si affacciava

direttamente sul percorso della glarea

strata romana che,

risalendo la collina di Civate attraverso via

del ponte e cà

nova, attraversava

come oggi il borgo

murato fino sull’erta.

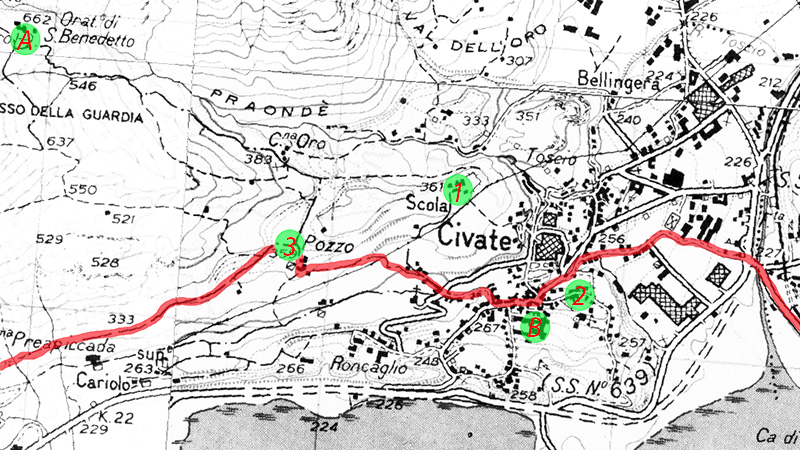

A: San Pietro al Monte, B: San Calocero, 1: Hospitium primitivo, 2: Pellegrino, 3: Pozzo

Da lì il percorso continuava costeggiando a nord i laghi d’Annone e Pusiano per dirigere verso Como, ma al trivium di Incino si diramava anche a sud per raggiungere Giussano, quindi verso Milano attraverso Seregno, Desio, Nova Milanese e per Monza, seguendo la direttiva di Carate.

Leggi QUI

l’articolo completo in PDF

|

Per una trattazione completa storica, architettonica, artistica e del restauro: …

RE VESCOVI ABATI, VIANDANTI E

PELLEGRINI Per

le visite: http://www.lucenascosta.it +39 3341334856 |