Morimondo

LA COSTRUZIONE DEL MONASTERO

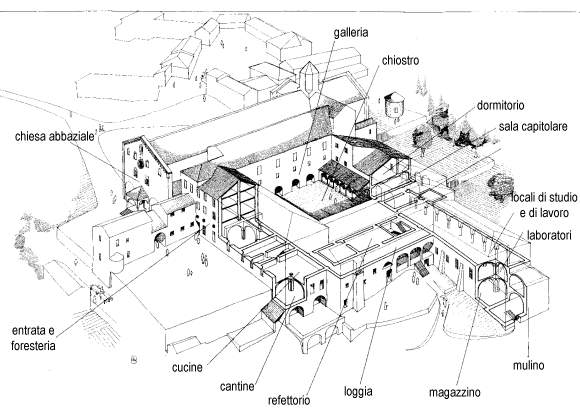

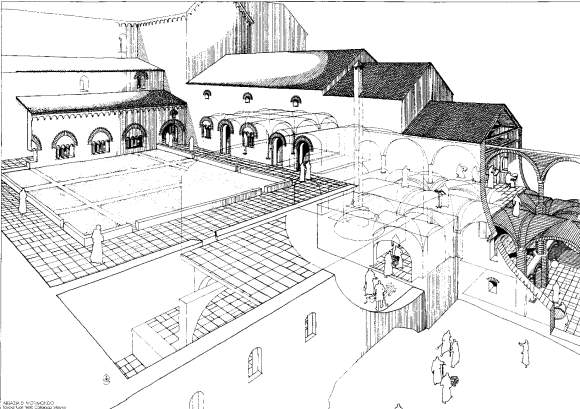

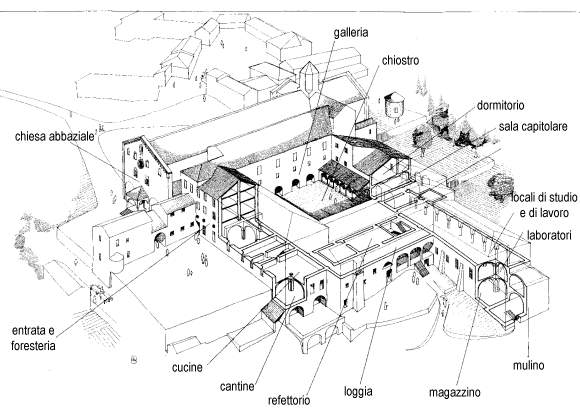

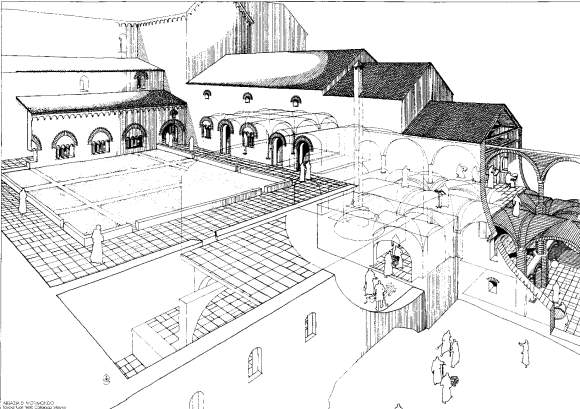

La

chiesa e il monastero dovevano essere costruiti in un disegno uniforme

per tutte le fondazioni cistercense, le uniche varianti ammesse erano quelle

dettate dalla conformazione del terreno. Anche i progettisti e gli architetti

erano i monaci stessi. Per la costruzione del monastero non mancarono donazione

ed offerte di benefattori insigni. Inizialmente le strutture del chiostro

erano in legno, a parte il dormitorio la sala capitolare che erano in muratura.

Intorno al chiostro ci sono sale di "riunione", le sale di lavoro dei monaci,

la biblioteca e il refettorio. Modifiche visibili ancora oggi sono state

effettuate nel Cinquecento dai fiorentini e nel Seicento dall'abate Libanorio.

Nella parte orientale troviamo l'ospedale, le cantine e le stalle. Il monastero

è una costruzione modesta, se paragonata alle altre abbazie della

Lombardia e dell'estero.

La

chiesa e il monastero dovevano essere costruiti in un disegno uniforme

per tutte le fondazioni cistercense, le uniche varianti ammesse erano quelle

dettate dalla conformazione del terreno. Anche i progettisti e gli architetti

erano i monaci stessi. Per la costruzione del monastero non mancarono donazione

ed offerte di benefattori insigni. Inizialmente le strutture del chiostro

erano in legno, a parte il dormitorio la sala capitolare che erano in muratura.

Intorno al chiostro ci sono sale di "riunione", le sale di lavoro dei monaci,

la biblioteca e il refettorio. Modifiche visibili ancora oggi sono state

effettuate nel Cinquecento dai fiorentini e nel Seicento dall'abate Libanorio.

Nella parte orientale troviamo l'ospedale, le cantine e le stalle. Il monastero

è una costruzione modesta, se paragonata alle altre abbazie della

Lombardia e dell'estero.

LA COSTRUZIONE DELLA CHIESA ABBAZIALE

La sua costruzione è posteriore a quella del monastero. I

monaci desideravano una chiesa grande, spaziosa, luminosa che restasse

per molti secoli successivi. L'architetto rimase sconosciuto; gli abbellimenti

artistici furono eseguiti dai celebri maestri Comacini. La costruzione

della chiesa durò quasi un secolo, a causa della difficoltà

sorte con il clero di Casorate e delle incursioni nemiche, la più

grave delle quali fu quella del 1937.

La chiesa di Morimondo riprende gli elementi fondamentali dell'architettura

monastica cistercense e costituisce un esempio significativo del Gotico

italiano. La chiesa abbaziale doveva essere sempre grande, slanciata e

ben illuminata. Aveva l'abside rivolto vrso oriente e il cento del coro

che terminava nell'altare maggiore. La chiesa vista dal fondo, sembrava

immensa: i capitelli di pietra e gli spazi di intonaco bianco, intercalati

al rosso del cotto, le danno un senso di leggerezza.

Le vicende storiche dell'abbazia furono lunghe e complesse: si alternano

momenti di grande stabilità e splendore a periodi di decadenza.

Fra questi vanno ricordati soprattutto i secoli XIII°, XV°, XVIII°

ACQUAFREDDA E CASALVOLONE FILIAZIONI DI MORIMONDO

Il periodo di massimo splendore della nostra

abbazia si ha nei primi decenni del Duecento. Lo splendore non derivava

specialmente dal numero e dalla qualità delle persone che abitavano

il monastero, dei monaci e degli abati che si distinguevano per pietà,

spirito religioso, cultura teologica, caritrà e generosità

verso i poveri, abilità diplomatica per superare i continui pericoli

di una politica che divideva le città e i popoli.

Un segno dell'importanza che la nostra abbazia

si era acquistata nella Chiesa e della stima che ovunque riscuoteva è

la presenza a Morimondo, nel 1274, del Papa Gregorio X e di san

Bonaventura di Bagnoregio in viaggio verso Lione. Due anni prima era

passato a morimondo, ospite dei monaci, il re Filippo III di Francia, detto

l'Ardito,. Tutte le grandi abbazie del medioevo erano punti di riferimento

obbligatori per i lunghi viaggi, ma non quelle isolate e fuori mano come

quella di Morimondo. La presenza di questi illustri ospiti era conseguenza

non di necessità ma di scelta volontaria suggerita dalla stima e

dalla simpatia.

Anche Morimondo ebbe presto le sue figliazioni,

cioè abbazie fondate e dirette da monaci e abati provenienti dall'abbazia-madre.

Morimondo fece a tempo ad averne due, ad Acquafredda da una sorgente

d'acqua freschissima che sgorgava nelle vicinanze. La chiesa era dedicata

alla Madonna, a san Pietro Apostolo e a sant'Agrippino. Oggi Acquafredda

è diventata un luogo di convegni e di preghiera sotto la direzione

dei padri cappuccini di Milano.

Casalvolone fu fondata dai morimondesi

nel 1169. Posta tra Vercelli e Novara, Casalvolone si ytrovò spesse

volte coinvolta nelle controversie e lotte che dividevano le due città

e non sempre le fu facile conservare la tanto desiderata e tanto opportuna

neutralità.

Verso la fine del Quattrocento èpare

che non vi fossero più monaci e che gli edifici fossero passati

interamente nelle mani dei commendatori. Oggi sul posto dell'antica abbazia

non esiste più nulla, neppure le rovine del monastero e della chiesa.

L'OPERA DEI MONACI FIORENTINI A MORIMONDO

L'istituzione della commenda a Morimondo portò qualche danno,

ma anche qualche vantaggio. La parola "commenda" in latino vuol dire "affidamento".

L'abbazia era affidata ad un personaggio estraneo alla comunità,

ecclesiastico o laico, che prendeva il titolo d'abate commendatario. Egli

aveva autorità assoluta sul monastero e sui monaci. A capo della

comunità restava un priore non più abbatterono poteri molto

limitativi commendatario poteva introdurre riforme o modificazioni a piacimento,

abitualmente non risiedeva mai, o di rado, nella sua abbazia, ma ne percepiva

tutte le rendite lasciando alla comunità il puro necessario per

vivere. Subentrò nella commenda morimondese anche Giovani de

Medici, figli del celebre Lorenzo il Magnifico, futuro papa col nome

di Leone X. Al de Medici erano già state affidate altre abbazie,

Montecassino, Passignano e l'arcivescovado di Aix-en-Provence.

Il commendatario Giovanni de Medici nel 1491 Fece arrivare a Morimondo

un gruppo di monaci cistercensi di Badia a Settimo presso Firenze.

Fu questo il suo intervento più importante che doveva avere tante

conseguenze positive nella nostra storia. La Badia a settimo godeva alla

fine del '400 una meritata fama di regolarità e di fervore, dopo

che il cardinale Domenico Capranica vi aveva portato una benefica riforma

materiale e morale. I monaci di Settimo erano già stati inviati

dal papa in altri monasteri per riformarli e riportarli all'antico fervore,

ma non sempre avevano trovato buona accoglienza. Tra le abbazie da riformare,

a cui furono inviati i Settimiani, c'era anche Chiaravalle milanese, ma

la reazione dei monaci fu negativa, ma fu condiscendente a Morimondo. La

riforma settimiana si esplicò nel ritorno alla regolarità

primitiva, all'osservanza dell'orario e delle norme stabilite dalla Regola

cistercense e nell'aumento delle vocazioni, nell'incremento del prestigio

e della fama del monastero. Di questa riforma interna i documenti arrivati

fino a noi dicono poco o nulla, ma non possiamo dubitarne. Più documentata

è la riforma "esterna" in campo amministrativo, materiale artistico.

Nel campo amministrativo ricordiamo la grangia detta " La Fiorentina "da

essi istituita, ma l'influsso dei fiorentini si manifestò soprattutto

in quello artistico.

Ci fu un'ondata di classicismo e di ammodernamento dell'arte. Al

vecchio stile gotico s'aggiunse lo stile rinascimentale che aveva trovato

buona accoglienza a Milano per la presenza di Bramante e di Leonardo. Le

opere che rimangono dimostrano buon gusto linea sobria ed elegante ed una

felice fusione del vecchio col nuovo Queste opere sono principalmente tre:

il portale, il chiostro e il coro. Segno del rinascimento a M. è

la porta rettangolare della sacrestia e i fregi con palmette e delfini.

Il chiostro fu rifatto in muratura con eleganti colonne in granito uniformi

sormontate da un capitello di marmo bianco di bellissimo effetto. Col chiostro

fu restaurata anche la sala capitolare sulla stessa linea rinascimentale.

L'opera principale dei monaci fiorentini è il nuovo monumentale

coro in legno intarsiato in sostituzione di quello antico, che risaliva

a quattro secoli prima. L'antico coro, secondo la buona norma cistercense

ancora conservata nelle diverse chiese dell'Ordine come a Chiaravalle,

era costruito davanti, non dietro all'altare maggiore, formando quasi un

tutt'uno con esso. I monaci vollero sistemarlo nell'abside, dietro all'altare

maggiore con un disegno più ampio. Il coro termina dalla parte dell'altare

con due maestose porte di noce terminanti in alto con uno zoccolo di legno

destinato a sostenere due statue, che sono sparite, una rappresentava S.

Benedetto, l'altra S. Bernardo. S. Carlo Borromeo e Morimondo.

La storia ecclesiastica e civile di Milano nella seconda metà

del '500 è dominata dall'imponente figura di S. Carlo Borromeo.

E' lui che ha dato alla città e alla diocesi una configurazione

nuova e duratura. La sua inflessibilità fu sperimentata più

volte anche dai monaci di Morimondo. Date le difficoltà finanziarie

dell'Ospedale Maggiore di Milano, allora amministrato da ufficiali

spagnoli che ne avevano dilapidato i fondi, e data la vastità terriera

di Morimondo diventata ormai superflua per il mantenimento dei monaci e

la manutenzione del monastero, S. Carlo trasferì, all'Ospedale Maggiore,

quasi tutti i beni immobili del monastero, lasciando ai monaci soltanto

la grangia intorno alla chiesa, l'attuale Morimondo. Un secondo intervento

di S. Carlo, o meglio uno scontro che durò diversi anni, riguardava

il rito ambrosiano che egli voleva imporre ai monaci, fino allora rimasti

fedeli al rito romano. I monaci continuarono per i cinquant'anni successivi

alla morte di S. Carlo a pregare e ad ufficiare in rito romano. Il rito

ambrosiano fu adottato quando Morimondo divenne parrocchia della diocesi.

I monaci non erano entusiasti della novità. L'Ordine cistercense

era di vita contemplativa, non attiva. La cura d'anime e la parrocchia

esulavano dalla Regola di S. Bernardo ed erano lasciate al clero diocesano.

La parrocchia comprendeva anche la grangia della fiorentina, di Bugo, di

Ceselle, di Basiano, delle Cerrine del Lasso, di Ticinello, di Coronate

e di Fallavecchia. S. Carlo fu a Morimondo il 10 luglio 1575.

LA DECADENZA E LE SUE CAUSE

Quando si parla di decadenza dei monasteri

o di altri istituti religiosi, di solito la colpa è gettata tutta

sui monaci stessi che, dimentichi dei loro voti, vengono meno ai loro ideali

e alla loro promessa.

Nel caso di Morimondo dobbiamo tener conto

di molti altri fattori esterni ed interni: altre cinque incursioni: In

più l, la situazione precaria e meno sicura in cui la comunità

si era venuta a trovare scoraggiava quelli che avrebbero voluto entrare

a farvi parte.

La crisi di vocazioni e la diminuizione del

numero dei monaci coincide con la crisi del feudalesimo. Assistiamo nel

Duecento alla nascita dei comuni italiani. Il popolo prende in quel periodo

sempre più coscienza di sé stesso e vuole governarsi da sé.

I monasteri erano stati fino allora la difesa più efficace contro

l'invadenza dei feudatari, ma ora, diminuita l'influenza del feudalesimo,

diminuisce anche l'importanza dei monasteri. Altro fattore esterno di decadenza

è la grande peset del 1347-1348. Città intere furono distrutte

e rifatte nuove, monasteri decimati, delle generazioni intere soppresse.

La peste ebbe conseguenze fisiche, economiche, demografiche e morali in

tutta la società, non esclusi i monasteri e le comunità religiose.

La Regola fu attenuata e modificata, i pasti e gli orari ridotti. Si ha

perciò un allentamento, un certo rilassamento della regola primitiva

che in base al principio: favores sunt ampliandi, le concessioni favorevoli

devono sempre aumentare.

Un terzo fattore esterno di decadenza è

il grande scisma d'occidente che divise l'Europa cristiana tra due Papi

rivali.

Per Morimondo in particolare c'è un

altro fattore che lo interessa da vicino: con l'unificazione politica della

Lombardia sotto i Torriani e i Visconti le città lobarde non hanno

più nè ragione né possibilità di combattersi

per contendersi una supremazia. L'importanza di Morimondo sia politica

che economica derivava in gran parte della sua posizione strategica tra

Milano e Pavia e dall'interessa che l'una e l'altra avevano di tenersela

legata con favori e privilegi. Ma chiusa e superata questa contingenza

storica era giocoforza che anche l'abbazia diventasse come le altre, una

delle tante.

Un altro fattore di decadenza, certamente il

più fatale di tutti, fu il passaggio dell'abbazia sotto la così

detta Commenda (affidamento).

Morimondo fu dato in commenda a Giovanni Visconti,

arcivescovo di Milano, nel 1450. Verso la fine del secolo XV i monaci di

Morimondo erano appena una decina e venne la Sacra Rota di Roma a sopprimere

l'abbazia conferendola in commenda al Visconti.

VERSO TEMPI NUOVI

Degrado e rovina del Monastero e richiesta di restauro al Governo

che però rimane indifferente.

1909 : l'Ufficio Regionale dona 6000 £ per la manutenzione

riparazione tetto, tiburio, torre campanaria, facciata

1932 : è costituito il Comitato per i lavori di Morimondo

1948 : i restauri vengono assunti dalla Sovraintendenza per i monumenti

della Lombardia

1952 : arrivano a Morimondo i padri Oblati di Maria Vergine

---- cura della parrocchia. Termina la divisione fra la proprietà

della Chiesa e dei Camolli Durante i lavori di restauro torna alla luce

un prezioso affresco, "L'Annunciazione di Maria", che si trova in ottime

condizioni

OGGI : la Chiesa appare nella purezza

della linea duecntesca, nuda nei suoi mattoni a vista di un rosso vivo

che nulla hanno perduto dal loro colore e dal loro calore antico, grandiosa

e imponente ma anche elegante e slanciata.

=========================

La

chiesa e il monastero dovevano essere costruiti in un disegno uniforme

per tutte le fondazioni cistercense, le uniche varianti ammesse erano quelle

dettate dalla conformazione del terreno. Anche i progettisti e gli architetti

erano i monaci stessi. Per la costruzione del monastero non mancarono donazione

ed offerte di benefattori insigni. Inizialmente le strutture del chiostro

erano in legno, a parte il dormitorio la sala capitolare che erano in muratura.

Intorno al chiostro ci sono sale di "riunione", le sale di lavoro dei monaci,

la biblioteca e il refettorio. Modifiche visibili ancora oggi sono state

effettuate nel Cinquecento dai fiorentini e nel Seicento dall'abate Libanorio.

Nella parte orientale troviamo l'ospedale, le cantine e le stalle. Il monastero

è una costruzione modesta, se paragonata alle altre abbazie della

Lombardia e dell'estero.

La

chiesa e il monastero dovevano essere costruiti in un disegno uniforme

per tutte le fondazioni cistercense, le uniche varianti ammesse erano quelle

dettate dalla conformazione del terreno. Anche i progettisti e gli architetti

erano i monaci stessi. Per la costruzione del monastero non mancarono donazione

ed offerte di benefattori insigni. Inizialmente le strutture del chiostro

erano in legno, a parte il dormitorio la sala capitolare che erano in muratura.

Intorno al chiostro ci sono sale di "riunione", le sale di lavoro dei monaci,

la biblioteca e il refettorio. Modifiche visibili ancora oggi sono state

effettuate nel Cinquecento dai fiorentini e nel Seicento dall'abate Libanorio.

Nella parte orientale troviamo l'ospedale, le cantine e le stalle. Il monastero

è una costruzione modesta, se paragonata alle altre abbazie della

Lombardia e dell'estero.