Il Passo di San Pellegrino in Alpe

Le Alpi Apuane da San Pellegrino in Alpe

L'attraversamento degli Appennini, per chi da Nord desideri raggiungere la Toscana per poi proseguire il suo viaggio verso Roma, ha sempre riservato al viaggiatore una grande possibilità di scelta. Se in particolare consideriamo solo il tratto compreso fra l'Emilia e la Garfagnana i passi di interesse storico sono almeno otto di cui la metà carreggiabili. Tutti risalgono la montagna partendo dai vari capoluoghi emiliani per convergere poi nella valle del Serchio e a Lucca.

Lucca, città di origine Ligure, colonia Romana dal 180 a.c. tre anni dopo la fondazione di Parma e di Modena, è stata per quasi 1500 anni il nodo viario più importante della Toscana e lo dimostra il ventaglio di strade che la collegavano a ovest con Pisa, Luni ed il golfo Ligure, a nord con l'Emilia, che in epoca rinascimentale era chiamata ancora Lombardia, a Est con Firenze ed a sud con Siena e Roma.

Fra i passi appenninici (in ordine da est il Cavorsello, il Pradarena, il Forbici, il Radici o San Pellegrino in Alpe, il Saltello, il Porticciola, Foce a Giovio ed Abetone) solo uno ha, come Lucca, due millenni di storia: il passo di San Pellegrino in Alpe.

Una sua caratteristica peculiare sono le molteplici vie carreggiabili di accesso sia dal lato emiliano che da quello toscano che ancora oggi vengono percorse. Infatti oltre alla ex-statale 324 da Modena e Montefiorino, può essere raggiunto anche da Reggio Emilia passando da Villa Minozzo. Sul versante toscano due strade salgono rispettivamente da Castiglione in Garfagnana e da Pieve Fosciana.

La viabilità storica, ora in parte ancora percorribile, è ben più importante di quella moderna: toponmi come "via Bibulca" o "via Vandelli" ci rimandano a itinerari e periodi diversi in cui il passo aveva importanza militare e commerciale ben maggiore rispetto ad ora, periodi in cui dal passo transitavano materiali e vettovaglie da e per le colonie romane anche attraverso la dimenticata strada delle Cento Miglia dell'Itinerarium Antonini, direttissima militare da Parma a Lucca.

Alla sommità del passo esiste tuttora un edificio, un monumento anch'esso di importanza storica eccezionale perché è uno dei pochi xenodochi alto medioevali che ha conservato la sua funzione di accoglienza dei pellegrini e dei viandanti per almeno mille anni anche se la presenza nel VI secolo in questo luogo di ospitalieri, Pellegrino e Bianco, lascia pensare ad una tradizione di assistenza molto più antica.

Lo Xenodochio di San Pellegrino in Alpe |

L'Hospitale in una miniatura del XV sec. |

In ordine temporale, il primo itinerario trans-appenninico fra l'Emilia e la Garfagnana è senza dubbio la strada delle Cento Miglia di cui restano poche tracce, pochi punti fissi che però ci permettono di immaginare il percorso:

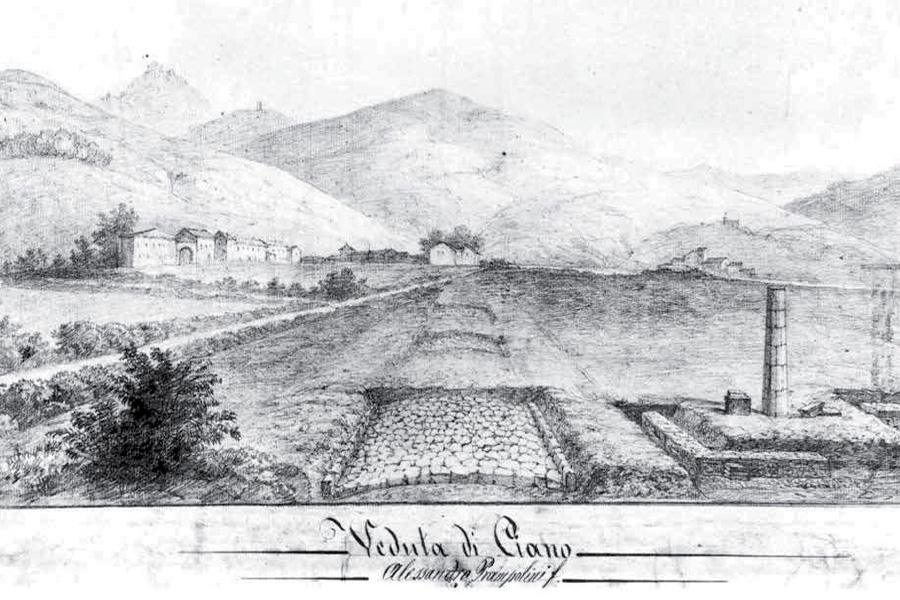

- Secondo gli storici, la fondazione della città di Luceria nel 176 a.c. è legata alla sorte di questa strada. Cittadina agricola sul fiume Enza (ora nel comune di Ciano d'Enza), potrebbe essere stata la base per i rifornimenti durante la campagna militare guidata da Caio Claudio Pulcro contro i Liguri arroccati sulle montagne dell’Appennino. Vedi anche: Il tracciato emiliano della Parma Lucca di Nicola Cassone

- Bismantova, ora Castelnuovo ne Monti, luogo sacro fino da epoca preistorica, abitata da popolazioni celtico-liguri, ma anche area di penetrazione etrusca, venne assoggettata dai Romani nel II a.C. (è citata come “Suis montium” da Tito Livio). Da qui partono anche le strade verso l'alta Garfagnana (passo del Cavorsello sostituito in epoca tardo medioevale dal Pradarena) e la Lunigiana (passo dell'Ospedalaccio sostituito nel XVIII secolo dal Cerreto).

Luceria durante gli scavi del 1868 |

Pietra di Bismantova e gli Appennini |

- Nel comune di Villa Minozzo (Rocca di Minozzo), presso l'antico guado di san Bartolomeo sul fiume Secchia, è stata rinvenuta una necropoli di epoca romana. E' documentata anche la presenza di uno xenodochio medioevale (Ecclesia S. Bertholame de Ponte de Plopa).

- Nel comune di Civago è documentata la presenza di un hospitale detto di San Leonardo al Dolo per l'assistenza ai pellegrini. Non ci sono reperti di epoca romana, ma è confermata la permanenza, anche nel medioevo, di un percorso di una certa importanza.

- Nel comune di Frassinoro sorgeva l'ospitale di San Geminiano con annessa chiesa (ora resta una piccola cappella lungo la strada). Qui la leggenda vuole che si sia rifugiato il santo prima di diventare vescovo di Modena. Da questa localià la strada si unisce con la via Bibulca.

Il castello di Montefiorino |

Bassorilievo nell'abbazia di Frassinoro |

La Selva Romanesca a san Giminiano |

La via Bibulca o via Imperiale, strada commerciale a pagamento dove potevano passare un carro trainato da due buoi, partiva dalla confluenza del fiume Dragone con il Secchia vicino alla localià di Montefiorino che con il suo castello domina le due vallate. Sale fino al passo di san Pellegrino seguendo un percorso quasi rettilineo con una facile pendenza costante. E' rimasta in funzione fino al XVIII secolo quando fu costruita la via Vandelli, più agevole, che in parte ne calcava l'antico percorso. La Via Bibulca conobbe il suo periodo di massima importanza sul finire dell’XI secolo, a partire dalla fondazione dell’Abbazia di Frassinoro (1071), ad opera di Beatrice, madre di Matilde di Canossa. All'Abbazia spettò l'assistenza ai viandanti (ospizio di San Giminiano e di San Pellegrino in Alpe, San Bartolomeo), la riscossione dei pedaggi e la manutenzione della strada.

- Lo xenodochio di San Pellegrino in Alpe, fu fondato ufficialmente attorno all'anno Mille sul sito dove quasi cinquecento anni prima Pellegrino figlio del re di Scozia, e Bianco, suo discepolo, iniziarono l'opera di assistenza ai viandanti ed ai pellegrini attraverso il passo. Da luogo di passaggio, con la costruzione del santuario in cui vengono venerati come santi Pellegrino e Bianco (mai santificati), il sito divenne anche meta di pellegrinaggio, una tradizione che continua anche ai giorni nostri. Si stabilì a San Pellegrino una comunità di uomini e donne che tra loro si chiamavano "fratelli" e portavano un abito con ricamati gli oggetti propri del pellegrino: il "bordone"e la "scarsella". Per provvedere all’ospitalità la comunità si sosteneva con il lavoro, col mantenimento delle greggi e con le questue che venivano effettuate in gran parte della Toscana e della pianura padana. Da qui passarono personaggi famosi fra cui Ludovico Ariosto, Alessandro Tassoni, Michelangelo Buonarroti e Lazzaro Spallanzani.

Le spoglie di Pellegrino e Bianco

Lasciato lo xenodochio, prima che venisse attrezzato il percorso della via Vandelli verso Pieve Fosciana e Castelnuovo in Garfagnana, l'enorme traffico di persone e di merci provenienti dalle due strade romane seguiva il crinale appenninico con un percorso pianeggiante in direzione del monte Romecchio fino al sito dell'hospitale di san Bartolomeo di fondazione canossiana (non più esistente) per poi seguire il crinale con una facile discesa fino a Sommocolonia.

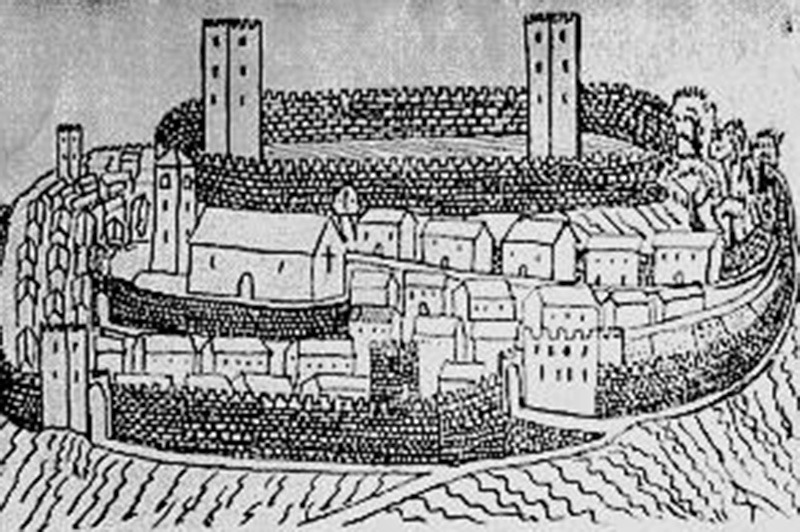

- Summa Culunia - Summo Cologna - Sommocologna. Questi sono i nomi con cui venne identificato nel corso dei secoli il castello che sorge poco sopra la città di Barga. Quando Roma riuscì a liberare la valle dai Liguri Apuani, la nuova provincia romana fu affidata a coloni e questa località dominante la valle del Serchio chiamata appunto Summus Colonia. Il castello murato con tanto di Rocca dominata da due Torri, entrato attorno all'anno Mille nei possedimenti della famiglia dei Rolandinghi, aveva due porte: “Porta a Barga” e “Porta a Monte”.

- Barga, antica città abitata dalle popolazioni Liguri, colonia romana e sede di un castrum poi trasformato in castello. Divenne importante centro commerciale e manufatturiero nel medioevo quando da qui passava anche la strada per Modena attraverso il passo del Saltello e Rocca Pelago.

Il castello di Sommocolonia nel XV secolo |

Barga con la sua cattedrale |

- Superato il fiume Ania protetto dal castello di Pedonia e la Lima alla chiusa di Serraglio (dove si trovano le fonti termali di Bagni di Lucca) la strada seguiva il Serchio (Auser) tenendo il lato sinistro fino a Lucca. (Le località Diecimo, val d'Ottavo, e Sesto poste lungo il lato destro del fiume che corre adiacente ad uno sperone roccioso, non sembrano indicare il passaggio di un'altra strada romana.)

Il passo di San Pellegrino, ora dimenticato dai moderni viandanti e pellegrini per Roma ma utilizzato dai pellegrini che si recano al Volto Santo di Lucca, è stato quasi certamente il primo e il più importante valico appenninico per traffico di merci e di persone fino al XVIII secolo. E' da considerarsi un percorso di interesse europeo ed una più agevole ed interessante alternativa alla via Francigena per il valico della Cisa (il cammino si riduce di due giorni).

Volto Santo di Lucca e menestrello (miracolo del calzare d'argento) - Battistero di Parma

Articoli comparsi sul Giornale di Barga

https://www.giornaledibarga.it/2021/02/barga-sommocolonia-e-la-strada-delle-cento-miglia-347668/

https://www.giornaledibarga.it/2021/02/la-strada-delle-cento-miglia-ed-il-passo-del-saltello-347680/

Gennaio 2021, Dario

Monti